La privatización de la educación: las escuelas autogestionadas

En el corazón de Argentina, un experimento redefinió la educación pública de San Luis generando un profundo debate aun no saldado sobre equidad, precarización docente y el propio rol del Estado.

General05 de septiembre de 2025 Sergio Quiroga

Sergio Quiroga

Bajo el sol implacable de la provincia de San Luis, se desarrolla un singular experimento educativo que desde los años 90 desafía los paradigmas tradicionales de la escuela pública argentina. Las llamadas Escuelas Autogestionadas, presentadas por el gobierno provincial como un faro de innovación y una “reforma necesaria e imperante”, son en realidad un modelo polémico que trasplanta los principios de las charter schools estadounidenses al suelo latinoamericano, con resultados mixtos y una fuerte controversia sobre su verdadero impacto.

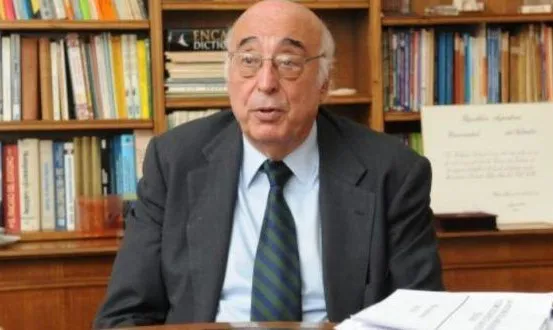

El proyecto se adquirio a la Fundacion del economista liberal Miguel Broda.La ide de estas escuelas no surgió espontáneamente del seno de la comunidad educativa. Su arquitectura conceptual y su impulso inicial estuvieron ligados al economista liberal argentino Miguel Ángel Broda, uno de los principales referentes de la ortodoxia económica de los años 90. La reforma fue diseñada e impulsada desde la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación (FIDE), que Broda presidía y que operó como brazo técnico-ideológico para la transformación del sistema educativo puntano. Este origen explica la profunda impronta de cuasi-mercado y gestión privada en el modelo

Miguel Broda

Este sistema, donde el Estado financia pero no gestiona directamente, ha reconfigurado radicalmente la relación entre educadores, familias y el gobierno, levantando críticas sobre la precarización laboral, una participación comunitaria often simbólica y la sombra de una privatización gradual de un derecho fundamental.

El Modelo: Financiamiento Público, Gestión Privada

La arquitectura de las Escuelas Autogestionadas es aparentemente simple, pero sus implicaciones son profundas. El Estado provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Educación, garantiza el financiamiento completo mediante una Unidad de Subvención Escolar (USE), un pago por alumno que asegura la gratuidad. Sin embargo, la gestión pedagógica y administrativa se delega en Asociaciones Educacionales, entidades civiles sin fines de lucro.

Estas asociaciones, integradas por al menos tres profesionales del ámbito educativo, son seleccionadas por concurso y obtienen una autorización de funcionamiento por cinco años. Son ellas las responsables de elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), organizar la enseñanza, administrar los fondos y, crucialmente, contratar y desvincular al personal docente.

Uno de los pilares teóricos del modelo es la libertad de las asociaciones para conformar sus equipos, seleccionando a los docentes que consideren más idóneos. En la práctica, esta “flexibilidad” se ha traducido en la erosión sistemática de los derechos laborales y la no inclusión de los docentes en ese "frankestien asociativo". Los maestros que ingresan a estas escuelas dejan de ser empleados estatales, perdiendo la protección del estatuto docente, la estabilidad laboral y, en muchos casos, la garantía de una cobertura social robusta.

“Hay una angustia y un temor constantes debido a la precariedad”, relata un docente que prefirió mantener su nombre en reserva. “La inestabilidad atenta directamente contra la construcción de proyectos pedagógicos a largo plazo”. Los testimonios coinciden: el perfil del docente que ingresa suele ser joven o proveniente de otras provincias, muchas veces como último recurso ante la dificultad de ingresar al sistema público tradicional.

La promesa de que, tras dos años de trabajo continuo, los docentes podrían incorporarse como socios de la asociación gestora, se ha topado con la realidad. Se documentan casos de contratos interrumpidos justo antes de cumplir el plazo para evitar la incorporación, o de asociaciones formales que no conllevan una participación efectiva en las decisiones. La no agremiación, además, debilita cualquier posibilidad de negociación colectiva, dejando al docente en una situación de vulnerabilidad extrema.

La Participación Illusoria: Entre el Discurso y la Realidad

El discurso oficial promociona estas escuelas como espacios de comunidad, donde los padres tienen una voz activa. No obstante, las investigaciones y encuestas revelan una brecha significativa entre la teoría y la práctica. La participación de las familias no difiere sustancialmente de la de las escuelas públicas tradicionales: es mayoritariamente simbólica y reactiva. Los padres asisten a reuniones convocadas por la escuela para recibir información sobre el rendimiento o la conducta de sus hijos, pero rara vez son partícipes en la discusión o la toma de decisiones. Cuando toman la iniciativa de acercarse, es principalmente por motivos individuales y puntuales. Lejos del ideal de “libre elección” que promueve la teoría del cuasi-mercado, la elección de los padres está determinada por la cercanía al hogar y razones económicas, no por un análisis comparativo de la calidad educativa. La mayoría, de hecho, desconoce incluso el mecanismo de financiamiento de la escuela a la que asisten sus hijos.

Lejos de retirarse, el Estado provincial ha redefinido su papel: de garante universal del derecho a la educación a un ente subsidiario y de control intensivo. La reforma fue impuesta “desde arriba”, surgida de una fundación a la que el gobierno provincial de Adolfo Rodriguez Saa contrato fue ejecutada por decreto, sin debate legislativo y enfrentó una férrea oposición de gremios docentes y asociaciones de padres. Aun hoy existe un fuerte rechazo de la comunidad educativa a estos formatos escolares y a los bajos salarios docentes. Este origen vertical se refleja en la arquitectura del control. El Ministerio prescribe desde la ubicación geográfica de la escuela hasta los niveles educativos que impartirá. Utiliza el PEI como una herramienta de supervisión constante y exige la firma de un “Compromiso de Escuela de Calidad”, junto con auditorías externas anuales (inicialmente realizadas por la Fundación CIPPEC, involucrada en el diseño del proyecto, lo que generó dudas sobre su objetividad).

La amenaza de revocar la autorización a los cinco años por “resultados insatisfactorios” o “mal uso de fondos” pende como una espada de Damocles sobre las asociaciones. Precisamente, este último punto es una crítica recurrente: existen denuncias de que los fondos, en lugar de destinarse a innovación educativa, son a menudo “usufructuados por los miembros de las asociaciones que toman como botín a la escuela”.

¿Modelo de Equidad o de Fragmentación?

El debate de fondo trasciende la gestión y toca la esencia de la educación como derecho. Los defensores argumentan que introduce competencia, eficiencia y diversidad en un sistema estatal que consideran rígido y burocrático. Sin embargo, los críticos ven en este modelo un caballo de Troya para la privatización, que de hecho sucedio en la gestion ininterrumpida de casi veinte años de Adolfo Rodriguez Saa. Se alertaba que, al transferir la gestión a entes privados y precarizar el empleo docente, se socavaba el carácter público y universal de la educación. Se temía que, a la larga, este sistema pueda profundizar la fragmentación social, creando circuitos educativos diferenciados no basados en la calidad pedagógica real, sino en la capacidad de gestión de una asociación civil, con el riesgo de abandonar a su suerte a las escuelas y estudiantes en contextos más vulnerables. Estas escuelas con leves cambios en su implementacion estan aun vigentes en San Luis y trascendieron las administraciones provinciales de Adolfo y Alberto Rodrigue Saa y Claudio Poggi.

La Encrucijada

Las Escuelas Autogestionadas de San Luis son mucho más que un experimento pedagógico. Son la materialización de una filosofía política que busca redefinir el contrato social en educación: el Estado como auditor y financiador, y la comunidad (a través de entes privados) como gestora asumiendo los riesgos. Si bien el modelo ha demostrado una capacidad de implementación en un contexto de fuerte centralismo político, su legado está plagado de interrogantes. La precarización laboral docente, la participación comunitaria illusoria y las dudas sobre la verdadera destinación de los fondos públicos empañan sus promesas de innovación. El experimento puntano sirve como un caso de estudio crucial para toda América Latina, una advertencia y una experiencia de la que extraer lecciones sobre los límites y los costos de importar modelos educativos sin una deliberación democrática profunda sobre el tipo de sociedad y de ciudadanía que se aspira a construir. La educación, al final, no es solo un servicio; es la base de la igualdad y la democracia.

“Sheinmanía”: La invasión silenciosa y el desafío a la industria nacional

General30 de noviembre de 2025