Reconstruyendo el mapa poético de Villa Mercedes, sin brújula

Versos que nacen en las calles

Actualidad31 de agosto de 2025 Sergio Quiroga

Sergio Quiroga

Todavía conservo algunas antologías de poetas mercedinos que, a fines de los 80, se desparramaban por kioscos y librerías. Esos libros en formato revista, comprados quizás en un local ya desaparecido de la Avenida Mitre o en aquella librería de la calle Gral Paz, conformaron el primer corpus de autores que me formaron como poeta. De manera caótica, es cierto, me zambullía en esos poemas con el salvajismo que me caracterizaba entonces y que, debo admitir, hoy añoro. Esa educación no ocurrió en un aula, sino en mesas de café humeante, con el murmullo de la ciudad como banda sonora de un descubrimiento íntimo y propio.

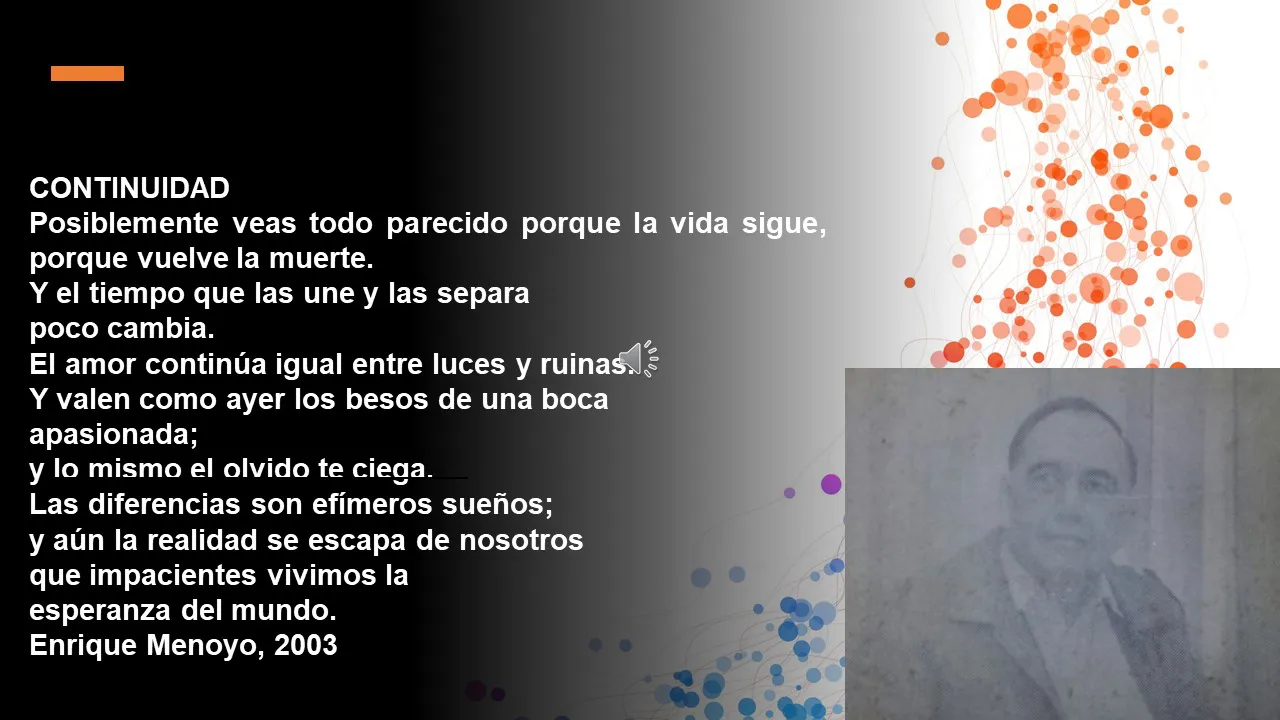

Fue en esos cafés donde primero encontré la voz serena y profunda de Enrique Menoyo. Poeta de palabra sencilla, de formas simples y tradicionales, cofundador de la revista Laurel. Su poesía era un refugio de claridad. Leerlo era como escuchar la sabiduría de un viejo conocido. En su Meditación junto al mar, no necesita haber nacido en la costa para entender la geografía del alma.

Gelman encuentra la poesía en los intersticios, en lo que no se dice. “Escribo para llenar el vacío que deja la ausencia.” Es un lenguaje hecho de huecos, de murmullos, de restos. Es la búsqueda de la palabra justa que nombre el vacío sin profanarlo. >Sin embargo, puede verse como un interrogante. Wislawa Szymborska, la poeta polaca veía en la poesía el arte de la pregunta más que de la respuesta. “La poesía es la duda sobre todas las certezas.” Es ese “no sé” constante que nos mantiene curiosos y humanos. Cada poema es un diálogo con la perplejidad del mundo, un abrir puertas donde solo parecía haber muros.

No nací junto al mar. No soy hombre de puerto...

...Hoy que a orillas del mar veo una blanca vela

el humo de los barcos que en el cielo se estela,

Pienso: cada destino con singular constancia,

lleva su geografía, la que tuvo en la infancia.

Ese verso final –“cada destino lleva su geografía”– se me grabó a fuego. Era la confirmación de que nuestra identidad, la esencia de lo que escribimos, se forja en el paisaje de nuestra infancia: las calles de Villa Mercedes, la Avenida Mitre, la quietud de una siesta en el barrio.

Pero el mapa poético local es vasto y diverso. Si Menoyo representaba la tradición clara y meditabunda, la obra de Jorge Enrique Hadandoniou era su contrapunto intelectual y viajero. Su poemario Entre Borges y Rimbaud, parte de su Obra Poética, es un viaje donde “acendrado definitivamente el métier, seguro de su ser poeta, ase (de asir) el instante”. Hadandoniou no ignora que “Cada cual, en su jardín, inaugura el día”, y su poesía es eso: un jardín personal donde conviven las sombras tutelares de Vallejo y Hernández, a quienes dedica una conmovedora Ofrenda lejana:

Recíbeme esta lágrima que lloro./

Esta lágrima, Miguel;/

esta lejana lágrima, César.../

Y que en esta oración del agua/

se ahoguen para siempre/

los que al tierno poeta,/

al dulce amigo de la palabra,/

le destrozan cada ilusión/

le ensucian el alma…

Y, con una nostalgia que resuena en cualquier mercedino que haya dejado una parte de su corazón en otra cuadra, evoca su niñez en el Cerro de Montevideo, un año imborrable que podría ser cualquier calle de nuestra infancia:

Jorge Enrique Hadandoniou

¿Así que viví en esas calles/

Preservadas del tiempo por el satélite?/

...¿Así que era la vieja Montevideo?/

Y yo corría detrás de una pelota/

Al amparo del río y del cielo./

Extensos, los dos.

Este diálogo entre la raíz local y el vasto mundo de la poesía universal es inevitable. Esas mismas antologías mercedinas me llevaron, en un salto salvaje, a descubrir a los grandes iconoclastas norteamericanos: Wallace Stevens, William Carlos Williams y, mi favorito de entonces, E. E. Cummings. Cuarenta años después, sigo defendiendo su irreverencia. Contra el desdén de críticos como Bloom, rescato su celebración del amor, esa emoción a la que la poesía de las últimas décadas a menudo ha renunciado.

Sin embargo, leer a Cummings en versiones como las de Tom Maver (Hace tanto que mi corazón) es recordar ese salvajismo primario:

porque te amo)anoche

se me apareció

tu mente yendo sin rumbo…

Esos paréntesis que incomodan, esa sintaxis rota, ese “vestido sólo con el fino murmullo tejido de la marea”. Cummings, que firmaba en minúsculas, se mofa de lo encorsetado y aligera los cuerpos, aunque sin ocultar el sentido trágico de la vida:

“de todas las cosas bajo

las estrellas más rubia que lo rubio

la más misteriosa

(eliana,mi amor)es esta

-cómo alguien tan alegre

podría quizá morir”

He aquí la paradoja final. Cummings, el vanguardista, llegó a una conclusión que resonaría con cualquier poeta de geografía íntima: “La poesía consiste en ser, no en hacer. Hay que salir del limitado universo del hacer y entrar en la ilimitada casa del ser.” Una idea que hace eco, curiosamente, a Martin Heidegger y su “El lenguaje es la casa del ser”. Pero Cummings lo aprendió de un modo más natural, no de la filosofía, sino de su madre y su cuadernillo de poemas copiados.

Borges desconfiaba profundamente de las definiciones intelectuales o meramente estéticas. Para él, la poesía era, ante todo, una conmoción física y espiritual que precedía al análisis. "La poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente trabajadas. ¿Y qué es la belleza? Una de las noticias que nos da la física es que hay una íntima relación entre la belleza y la verdad. Yo siento la poesía como una vivencia, dijo.

Al final, el viaje siempre vuelve a casa. A la geografía primera. A la poesía de Susana Zazzetti, de quien se dijo: “Pese a soportar cíclicas tempestades, sigue parado frente al montículo de cenizas que antes era su cuerpo”. ¡Qué bella expresión! Poesía que es “llanto de las barcas que abandonan los puertos” y que nos invita a una ceremonia sin cánones, sólo con el verso libre y metafórico que se queda en la memoria.

Es el mismo sentimiento que late en el verso final de Cummings, un verso que es un manifiesto y que bien podría ser el lema de todos los poetas que, desde sus cafés y sus calles, escriben para celebrar la vida:

“ya que el sentimiento está primero

quien le presta atención

a la sintaxis de las cosas

nunca va a besarte de verdad…

…ya que la vida no es un párrafo

Y la muerte creo que no es un paréntesis”

La sintaxis de las cosas importa menos que el sentimiento. La vida no es un párrafo ordenado, ni la muerte un simple paréntesis. Es, simplemente, la geografía que nos tocó y que, como poetas, tenemos el deber de cantar.

La poesía no es una. Es incontable. Es el grito y el susurro, la memoria y el olvido, el juego y la herida. Estas voces nos muestran que la poesía es, en esencia, aquello que nos devuelve a lo humano: la capacidad de asombrarnos, de sufrir, de amar y de buscar sentido en el caos. Es el arte de la pregunta perpetua, la música que nace cuando el lenguaje se atreve a tocar lo sagrado. Como diría el propio Paz: “La poesía es la religión original del género humano.” Y en esa religión, todos —poetas y lectores— somos creyentes en busca de un milagro cotidiano.

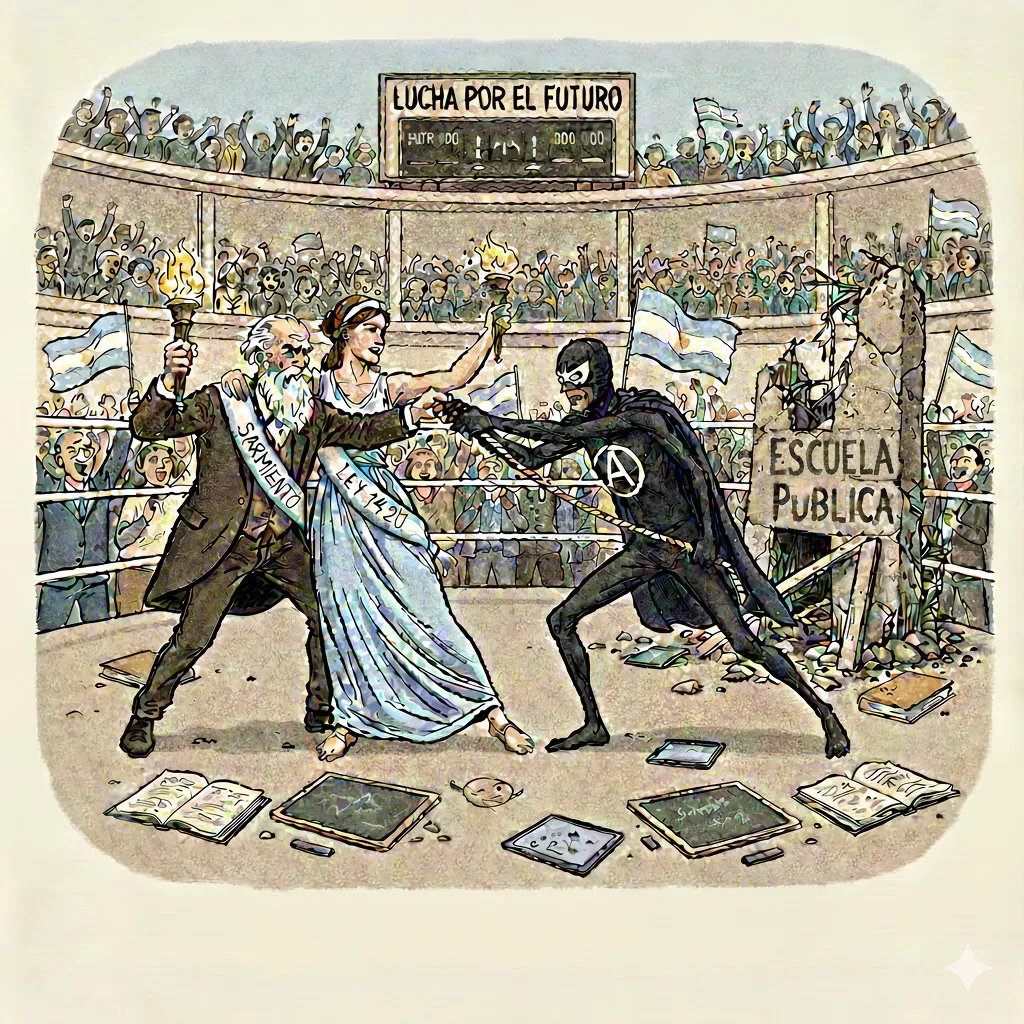

Avances en la destrucción del sistema educativo de conocimientos básicos y comunes